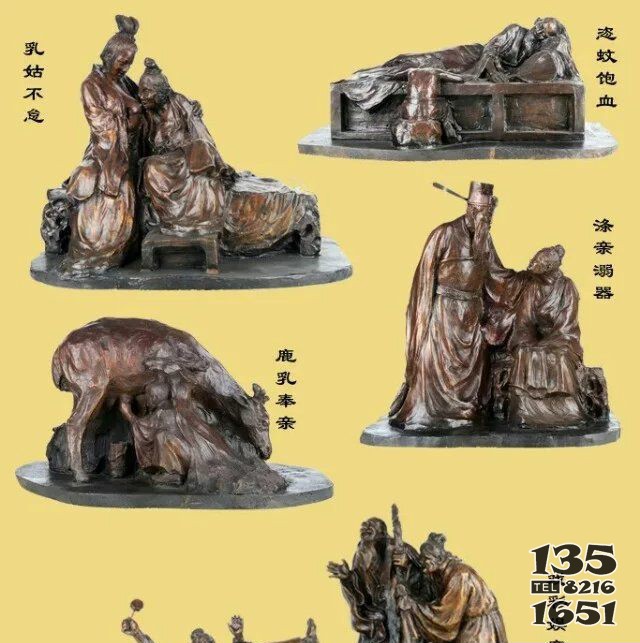

《二十四孝圖》是一本關(guān)于中國古代二十四孝子的書,有圖。孝是儒家倫理的核心,維系家庭關(guān)系的道德準(zhǔn)則是中華民族的傳統(tǒng)美德。郭收集了元代24個(gè)古代孝子的故事,編成《二十四孝》。后來印本附有圖片,稱為《二十四孝圖》,成為普及的宣揚(yáng)孝道的書籍。但是,歷史上流傳下來的《二十四孝故事》,必須用唯物史觀的觀點(diǎn)進(jìn)行辯證分析。值得繼承和發(fā)揚(yáng)的是——關(guān)愛父母、發(fā)自內(nèi)心為父母服務(wù)的精神。

《二十四孝故事》中,幾乎都有這種精神,這種精神有其永恒的價(jià)值,這是《二十四孝故事》的核心和精髓。當(dāng)我們讀《二十四孝故事》的時(shí)候,要以慈悲去理解古人。也許他們不看重形式,讓后人一個(gè)個(gè)去做,但是他們想通過這些故事告訴我們,人類世界有一句孝道!從另一個(gè)角度來看,因?yàn)椤靶ⅰ逼鹪从谠际献迳鐣?huì),在封建社會(huì)得到發(fā)展和壯大,所以必然有其歷史局限性。

特別是成為“以孝治天下”的官方學(xué)說后,逆來順受、孝順父母、迷信因果報(bào)應(yīng)等觀念出現(xiàn),甚至出現(xiàn)了一些背離人性的地方,如“臥冰求鯉”、“吃蚊子補(bǔ)血”、“埋孩子侍奉母親”、“聞雷哭墳”,這些都是不能吸收和提倡的。即使是“木雕親戚”也顯示了丁嵐真誠的心,但今天看來,他們有些可笑,應(yīng)該放棄。總之,在當(dāng)今法治文明社會(huì),父母與子女在人格和法律上是平等的,父母有責(zé)任和義務(wù)養(yǎng)育子女,子女有責(zé)任和義務(wù)孝敬父母。現(xiàn)在有不孝順父母的孩子,也有拋棄、出賣甚至掐死、溺死或殺害自己孩子的父母。

這些都是不人道的違法行為,是社會(huì)和人類良知所不能容忍的。因此,我們應(yīng)該倡導(dǎo)“父道孝”,繼承和發(fā)揚(yáng)孝文化的精髓。當(dāng)然《二十四孝圖》中也有值得效仿的例子,比如兄弟爭孝。他們年輕的時(shí)候,父母為了生計(jì),不得不把他們賣給富裕的家庭當(dāng)童工。長大后都勤儉持家,兌現(xiàn)諾言,回到家鄉(xiāng),攜手建房結(jié)婚成家。這時(shí),他們已經(jīng)明白了父母那天的痛苦,于是爭相支持父母,以示養(yǎng)育之恩。后來賢惠孝順的弟媳覺得三個(gè)月一次的互相扶持時(shí)間太長,就改成一家一天。

兩位老人從此幸福地生活在一起,在將近100歲的時(shí)候無疾而終。

定制訂購電話

定制訂購電話